Le marché de l’art désigne le marché sur lequel s’échange les œuvres d’art. C’est un marché segmenté en différentes périodes de l’art et qui, pour ce qui nous concerne, permet à nombre d’artistes et professionnels de l’art de pouvoir vivre dignement de leurs métiers. Mais considéré comme difficile d’accès pour les hommes, le marché de l’art l’est encore beaucoup plus pour les femmes, notamment africaines.

Dans cet article, la commissaire d’exposition indépendante, spécialisée en art contemporain et en iconographie africaine, Nakhana DIAKITE PRATS, nous revient sur une communication faite le 13 octobre dernier au Musée Théodore Monod à l’occasion du Colloque « Les femmes et l’art en Afrique francophone ».

Qu’est-ce qu’un mythe ?

Une illusion, une légende, un rêve ? Une force, assurément. Est-ce la force de cette croyance illusoire qui nous amène à rêver en la possibilité du règne des femmes dans le marché de l’art, à fortiori celles issues de ce continent nourri de fantasmes qu’est l’Afrique.

Si l’intérêt pour les artistes originaires de cette vaste terre mère connaît une ascension de plus en plus fulgurante au regard du nombre croissant des oeuvres sur la scène internationale et des records de vente battus sur les marchés, les femmes artistes, affublées d’une double assignation, celle du genre et celle identitaire (d’artistes afro-américain, afro-anglais, francophones, anglophones), tentent une conquête au forceps et percent le plafond de verre en défiant tous les pronostics.

Pour rappel, les femmes ont, de tout temps, été les gardiennes de la spiritualité (l’art suprême, dirions-nous) sur ce continent à « l’unicité protéiforme ». Initiatrice, inspiratrice, leur forte présence forte dans l’art classique, démontrent qu’elles ont donné le la, à bien des égards. Le fameux masque Nimba dans la société des Bagas en témoignent.

A noter que dans les sociétés dites patriarcales, nombre d’initiations masculines s’opéraient, pour la plupart, via une figure féminine éminemment travaillée. Elles tirent ainsi leur légitimité de cette dimension mémorielle et de transmission affirmées et reconnues. Peut-être en avons-nous juste perdu le sens de ce continuum dans la traduction contemporaine. Cette légitimité impulse la liberté de création.

La présence des femmes sur le marché de l’art

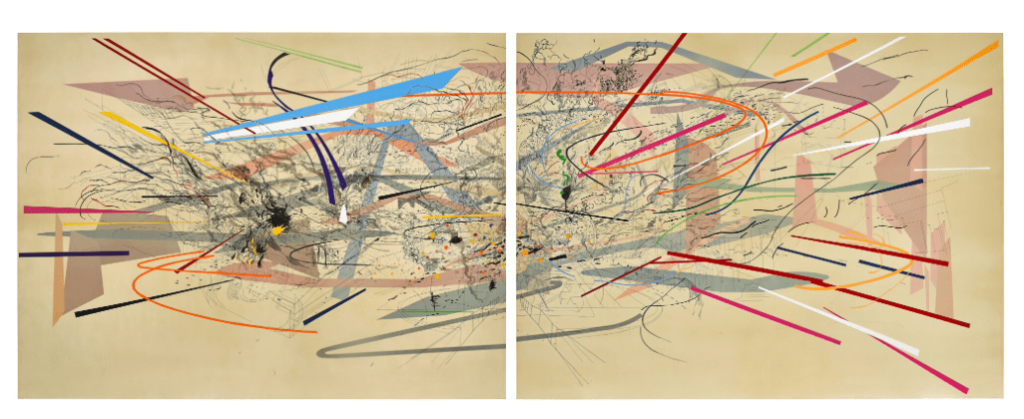

Si, aujourd’hui, les femmes sont présentes dans tous les secteurs de l’art : (artistes, galeries, critiques d’art, commissaires, fondations, associations dédiées, collections), nous ne pouvons ignorer la faiblesse de leur représentativité due à des raisons géopolitiques, sociopolitiques. Cependant dire que la côte des femmes artistes est en reste est une hérésie au regard du nouveau record de vente de l’artiste Julie Mehretu dont l’œuvre a été adjugée à 9, 2 millions de dollars. Cela donne le tournis mais un tournis salutaire qui pointe le champ du possible.

L’événement, quoique impressionnant pour les observateurs, n’est cependant pas surprenant. Depuis plus d’une dizaine d’années, quelques facteurs ont présidé à cette ascension. Au-delà de l’engouement du monde l’art pour l’Afrique en quête de nouveauté, là où il n’y a, à mon humble avis, que continuité, il est constaté, à date, sur le marché global (selon Artprice) :

- Un intérêt croissant et une attention notoire de l’Asie et des Etats Unis en sus de l’Europe, une offre élargie et une dynamique des prix.

Les maisons de vente Christie’s et Phillips recherchent constamment des œuvres pour alimenter leurs ventes généralistes d’art contemporain. Pour ce qui est de l’Asie, la Chine joue désormais un rôle déterminant sur le marché de l’art et de fait sur la côte des créateurs. Notons des records hongkongais pour les œuvres d’Aboudia (Côte d’ivoire) d’Isshaq Ismail, de William Kentridge (Afrique du Sud) et de Njideka Akunyili Crosby (Nigeria).

- Une domination du marché par des artistes issus du Nigeria (Toni Ojih ODOTULA), de l’Afrique du Sud (Marlène DUMAS), du Ghana (Otis KwamaKye QUAICOE), du Kenya (Michael AMRMITAGE) et du Zimbabwe (Kudzanai-Violet HWAMI) sur le marché de l’art global.

- Une domination de la jeunesse dont l’ascension est plus fulgurante que celle de leurs aînés avec les quadras et les trentenaires dont Amoako Boafo-Gahna, Odutola, Jade Fadojumeti en pole position, soutenus par des galeries ayant pignon sur rue.

Cependant, sur le plan local et régional, quelles sont les conditions requises pour que la place des femmes soit plus importante ?

Il conviendrait peut-être :

- En ce qui concerne les artistes :

- D’opérer une conversion du regard car le secteur de l’art est encore souvent associé à une forme de décadence par méconnaissance de l’histoire ; de changer donc de paradigme en trouvant des exemples de cet ancrage et montrer le continuum aux fins de susciter l’ambition, l’affirmation d’un art décomplexé ;

- De comprendre le système du marché : la stratégie de cotation des artistes, les enjeux, l’évolution du marché, les nouveaux territoires ;

- D’archiver, documenter au fur et à mesure la production de leurs œuvres dans la perspective d’une traçabilité et du devoir de mémoire.

- En ce qui concerne les intervenants du secteur :

- De créer un écosystème propice, des filières, des protagonistes du marché (marchands, collectionneurs, institutions, secteur privé).

- De développer des stratégies d’achats, et de recrutement dans les collections publiques et privées pour la traçabilité, le pedigree.

En somme, il conviendrait d’avoir de l’audace, forte de leur légitimité car du mythe à la réalité, il n’y a qu’un pas. Des initiatives existent au demeurant. Ségou, Dakar, Ouaga, Abidjan, Bobo, Casablanca, Bandjoun, Cotonou (liste non exhaustive), deviennent des hubs à surveiller de très près. La capacité africaine à bousculer les repères et à faire émerger l’inattendu n’est pas à négliger. Je gage donc que dans les prochaines années, le maillage sera conséquent.

Nakhana Diakite Prats