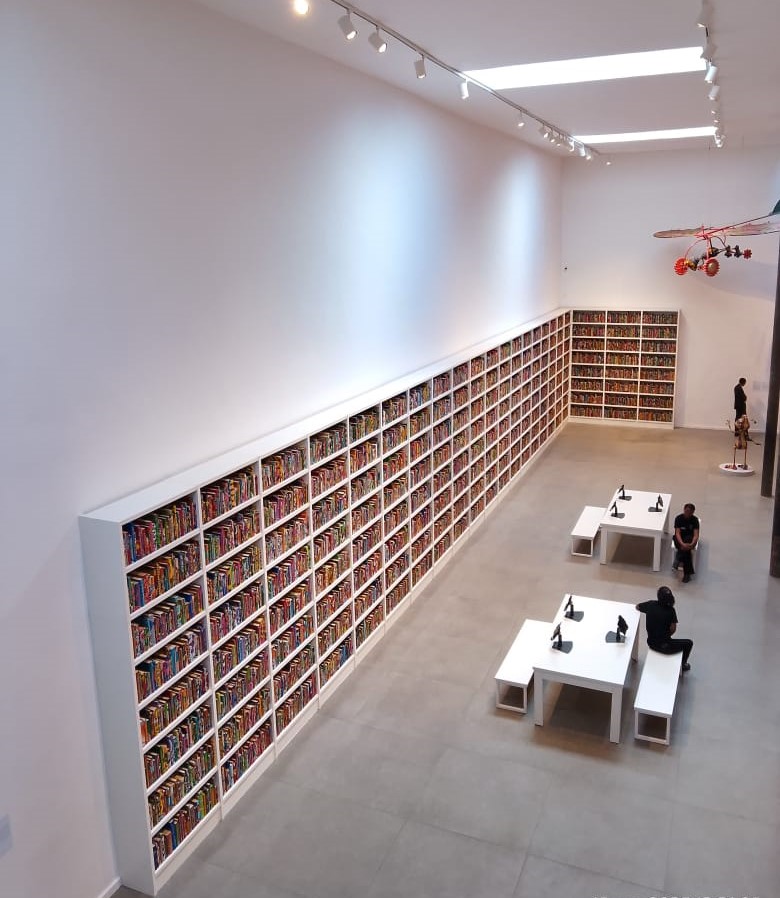

Ce n’est pas à Lagos ou à Abuja mais à la Fondation H. à Antanarivo que Yinka Shonibare présente, sur une surface de 2200 m², sa première exposition personnelle sur le continent africain autour du thème « safiotra » qu’on peut traduire par hybridité ou métissage. Pour bien comprendre cette exposition que se tiendra jusqu’en février 2026 et l’œuvre de l’Artiste Nigérian-Britannique qu’on ne présente plus, nous vous invitons à découvrir sa pièce maîtresse : « The African Library ».

Photo: Niry Ravoninahidraibe

Du 11 avril 2025 au 28 février 2026, la Fondation H invite Yinka Shonibare pour une carte blanche intitulée « Safiotra [Hybridites/Hybridities] ». Né à Londres en 1962, cet artiste britannico-nigérian qui a grandi au Nigeria avant de se réinstaller dans sa ville natale à l’âge de 17 ans est internationalement reconnu pour son travail interdisciplinaire, abordant des thèmes liés à l’identité culturelle, au post-colonialisme et à la mondialisation. Il a étudié les Beaux-Arts à la Byam Shaw School of Art à Londres en 1989, et a obtenu son MFA à Goldsmiths, University of London, en 1991.

Cette carte blanche se définit par une monographique des œuvres couvrant 20 ans de la carrière de l’artiste, notamment The African Library (2018). Cette œuvre appartenant à la collection permanente de la Fondation H. est présentée comme étant une bibliothèque imposante qui rassemble diverses figures ayant joué un rôle significatif dans les luttes pour l’indépendance des colonies européennes en Afrique. Elle accorde une attention particulière aux femmes et aux alliés européens ayant soutenu ces luttes pour l’émancipation africaine. Elle met surtout en lumière la contribution de l’Afrique dans des domaines tels que la littérature, la science, le sport, la musique et l’art. »

L’exposition comprend également une série de sculptures emblématiques de Yinka Shonibare, telle que Refugee Astronaut X (2024), créée par l’artiste dans le contexte de Madagascar ainsi que des œuvres des séries Hybrid Mask et Hybrid Sculpture, trois œuvres de la série Decolonized Structures issues de l’exposition personnelle de l’artiste en 2024 à la Serpentine (Londres), et des œuvres antérieures à cette période telles que : Alien Man on Flying Machine (2011) et Alien Woman on Flying Machine (2011).

En écho à la monographie de Shonibare présentée au rez-de chaussée, l’exposition Safiotra est complétée à l’étage, par une sélection d’œuvres de la collection de la Fondation H. Celui-ci y sélectionne les œuvres de 19 artistes africain·es et afro-descendant·es, de sa génération et de celle qui la suit à savoir Kelani Abass (Nigeria), Malika Agueznay et Amina Agueznay du Maroc, El Anatsui et Ibrahim Mahama du Ghana, Leilah Babirye de l’Ouganda, Virginia Chihota du Zimbabwe, Jems Koko Bi de la Côte d’Ivoire, Abdoulaye Konaté du Mali, Zanele Muholi de l’Afrique du Sud, Ouattara Watts de la Côte d’Ivoire/États-Unis et Madame Zo de Madagascar, en proposant une lecture de la collection de la Fondation H en dialogue avec son exposition monographique.

Quelques vues de l’exposition Safiotra [Hybridités/Hybridities] (images 1 et 2) et de la sélection d’œuvres opérées par Yinka Shonibare Photos: Fondation H

The African Library, une rencontre entre le beau-livre et l’art contemporain, enveloppé dans du wax

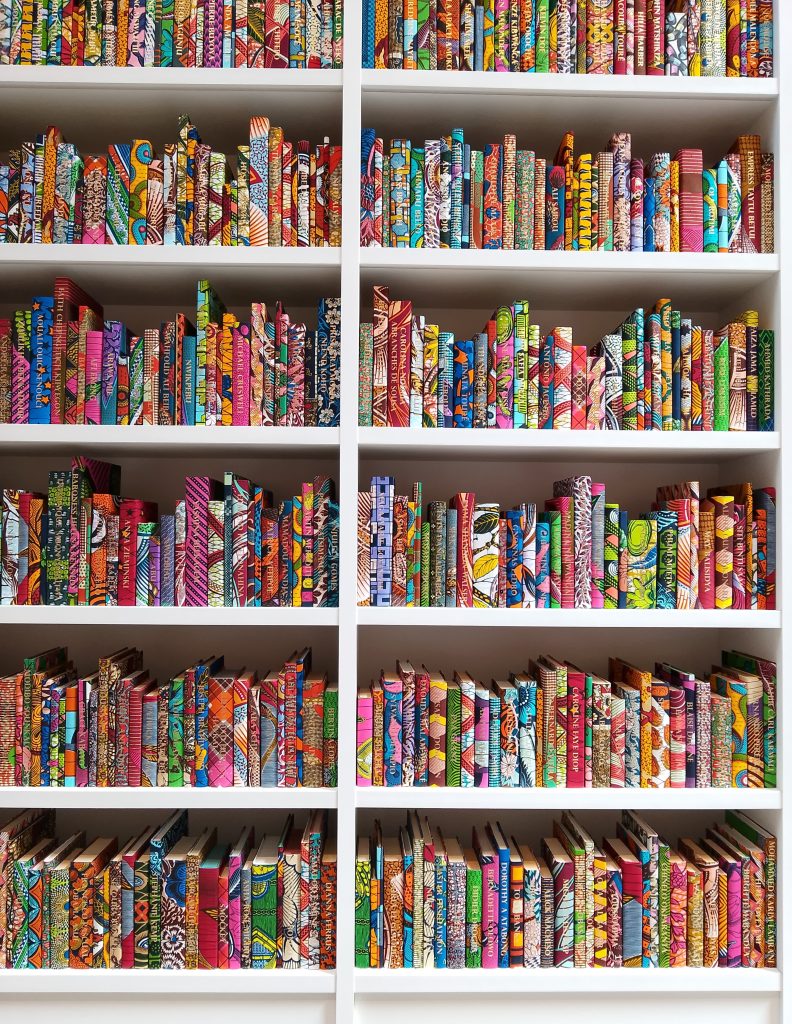

Dans le monde du livre, il y a ce qu’on désigne par « beau-livre », ce sont des ouvrages qui se distinguent par les soins particuliers apportés à la couverture, celui-ci étant particulièrement robuste et esthétique. Autrement dit, ce sont des ouvrages attrayants à la fois en raison de la couverture mais également pour le contenu qui se veut être particulier, et bien distinct des livres conventionnels, quel que soit le genre littéraire. En ce qui concerne « The African Library » de Yinka Shonibare, c’est un ensemble de livres embellis par le tissu wax qui fait office de couverture et qui se retrouve ainsi à travers toute la bibliothèque.

En effet, ce tissu permet de rendre distinct chacune des pièces de l’installation artistique, dans la mesure où chacune d’elles disposent d’une esthétique singulière. L’artiste redéfinit à sa façon la notion de beau-livre ainsi que de bibliothèque. Mais, dans son œuvre, les livres ne peuvent être consultés. Car, ce qui s’apparente à des ouvrages sont en réalité des pièces composant cette œuvre gigantesque qui interpelle par son envergure et par le concept qui lui permet d’exister : les noms inscrits sur le wax. Des noms qui ont marqué l’histoire, mais aussi des éléments de la bibliothèque dont le tissu demeure neutre car aucun nom n’y figure. Au total, ce sont 3000 pièces dépourvues de noms et dont les pages sont encore vierges contre autant de pièces avec des noms inscrits dessus.

Pour comprendre cette installation, il est nécessaire de se pencher sur l’importance du wax dans la démarche artistique de Yinka Shonibare, pour qui ce type de tissu dont la provenance se situe en Indonésie et qui a été industrialisé au contact de la Hollande est une illustration de l’impossible pureté, en termes de culture et d’identité. C’est devenu un symbole d’une réappropriation culturelle, à travers des choix esthétiques affirmés, des tissus colorés avec lesquels sont confectionnés des habits « africains », qu’ils soient traditionnels ou modernes. Et, bien que ce type de tissu soit associé plus que jamais à l’Afrique, sa provenance témoigne d’une certaine confusion, entre la réappropriation du tissu par l’Afrique et la méconnaissance de sa véritable provenance pour ceux qui ne connaissent pas les tissus africains traditionnels comme le Kenté du Ghana-Togo, le Bogolan du Mali, le Samakaka de l’Angola, le Faso Dan Fani du Burkina-Faso, le Aso Oké du Bénin-Nigéria, le Shema d’Ethiopie, le Majank du Sénégal-Gambie et autres.

Cependant, l’acheminement en Afrique est certainement le point sur lequel il convient de s’attarder dans la mesure où la diversité des tissus wax a servi à personnaliser les 6000 pièces de cette installation artistique.

A la découverte de l’Afrique à travers des noms et des exploits

« The African Library » est une immense bibliothèque qui se découvre dans la salle d’exposition la plus imposante de la Fondation H. Elle nous entraine vers la contemplation de couleurs des tissus wax et de noms précieusement inscrits aux dos des milliers livres.

Photo : Niry Ravoninahidraibe

Photo : Niry Ravoninahidraibe

Avec 3000 noms de personnalités, auteurs et intellectuels qui ont marqué l’histoire de l’Afrique, une cartographie du Continent Africain se dessine dans une formidable confusion de couleurs vibrantes et de noms aussi grands les uns que les autres inscrites en lettres d’or et en majuscules. Dans cette bibliothèque, l’on ne voit que les dos des livres, c’est cette vision d’ensemble, de l’immensité du Continent qui interpelle l’esprit et la vision. 3000 noms que nul ne saurait retenir, 3000 noms et autant de biographies d’hommes et de femmes qui ont marqué la période post-coloniale. Comme une invitation pour prendre conscience de l’immensité de l’Afrique, de sa richesse intellectuelle, de sa culture, et bien évidemment de son art souvent occultés par des stéréotypes véhiculés par des images subjectives ainsi que dans des livres qui reposent sur la comparaison avec une vision occidentale, qui ne privilégie pas l’interculturalité.

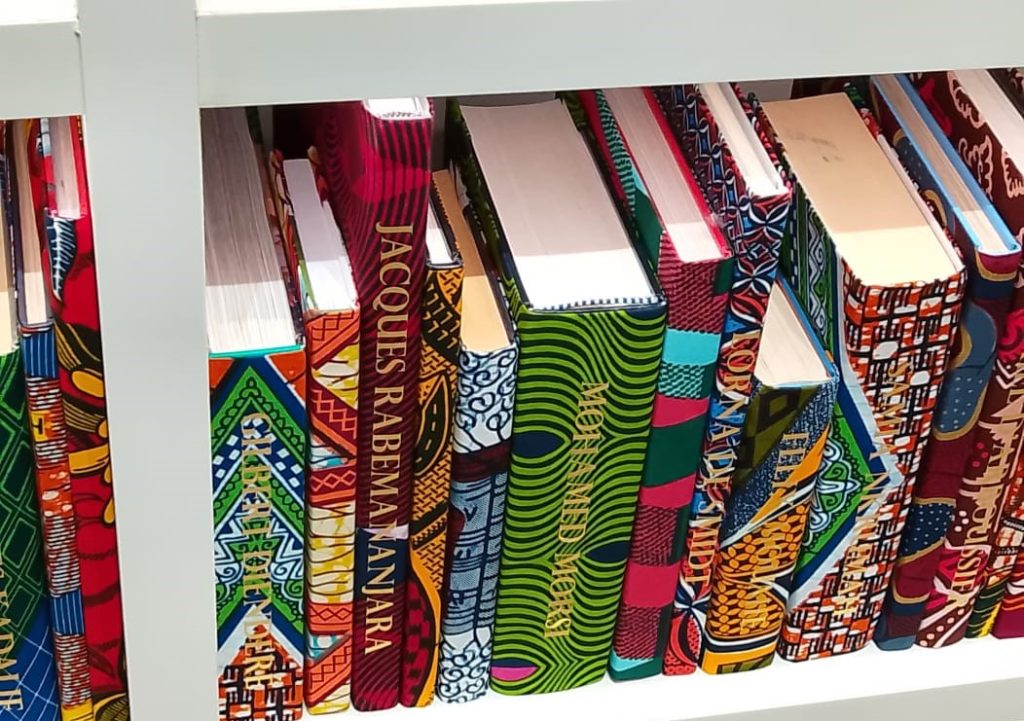

Parmi ces noms, on peut citer des écrivains comme Wole Soyinka, Premier écrivain africain à obtenir le prix Nobel de littérature en 1986, Léopode Sédar Senghor, Poète, écrivain et premier président de la république du Sénégal, Jean-Joseph Rabearivelo, journaliste, romancier, poète bilingue, auteur majeur de la littérature francophone malgache.

L’artiste n’a pas manqué de faire inscrire les noms de cette jeunesse africaine, qui ne cesse aussi de faire parler d’elle à travers la littérature. Des noms connus tels que Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes (Philippe Rey et Jimsaan), ou encore Gaël Faye, auteur du roman intitulé Jacaranda (Grasset, 2024), Prix Renaudot 2024.

Mais surtout, Yinka Shonibare nous amène à faire face à notre ignorance de l’histoire des grand.es femmes et hommes qui ont, par leurs laborieux efforts, assumer leur identité, et leur légitimité dont : Sameera Moussa, première égyptienne en physique nucléaire, ou Alice Annum, première femme athlète à avoir représenté le Ghana aux Jeux Olympiques, ou encore Albert Rakoto-Ratsimamanga, biologiste malgache, fondateur de l’Institut Malgache de Recherches Appliquées (IMRA).

Chaque nom est ainsi une porte ouverte sur un parcours étonnant, qu’il s’agisse de littérature, de sport, de sciences, de biologie végétale ou de toutes autres disciplines. Le Continent Africain a longtemps été résumé par un imaginaire colonial, une construction dans laquelle la diversité culturelle a été occultée, tandis que l’Histoire a été résumée à deux pans : la traite d’esclave, et la colonisation. Cela étant accompagné par l’imaginaire exotique de la savane africaine. L’artiste nigérian a désigné le wax comme étant le symbole de cette complexité qui caractérise cette partie du monde.

Un concept artistique qui s’illustre également par des pages blanches et pas que…

Si le fait de se retrouver face à 3000 noms nous confronte à nos lacunes individuelles et collectives, il n’en demeure pas moins que les 3000 dos de livres, encore dépourvus de noms, nous indiquent que beaucoup de chemin reste encore à faire. De pages à remplir. De lignes à tracer. De petits ou grands pas à faire par les générations présentes et futures pour se défaire du néocolonialisme et écrire une histoire encore plus grande qu’hier. Mieux, ils sonnent comme une nécessité à se documenter et à célébrer nos histoires contemporaines. Aussi l’installation « The African Library » dispose-t-elle de tablettes permettant la recherche rapide des noms.

Dans cet archivage spécifique visant à faire découvrir ou encore à rappeler des moments clés de la grande histoire africaine d’après 1960, il convient néanmoins de s’interroger à propos de l’absence des noms de personnalités qui n’ont pas attendus les indépendances pour faire preuve de résistance. Pour ne citer que Francis Marie Robinary, un romancier malgache primé en 1956. Ou encore, René Maran, Prix Goncourt 1921 pour le roman intitulé Batouala (Albin Michel, réédité en 2021), dont la contribution pour la littérature francophone africaine s’illustre par l’apport d’un point d’un point de vue critique durant la période coloniale.

On note également des noms absents, malgré la pertinence des parcours, à l’exemple de celui d’Olympe Bhêly Quenum, grande figure de la littérature béninoise, ainsi que le Docteur Alfred Quenum, toujours de nationalité béninoise et qui est le premier africain à avoir dirigé la Direction régionale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique. Par ailleurs, la question de la représentativité pourrait survenir quant à l’effectif des noms des femmes africaines ou encore au « quota » selon les pays africains qui apparaissent dans cette bibliothèque.

Toutefois, ces revendications peuvent se révéler contestables lorsqu’on se remémore le fait qu’il s’agit d’une œuvre artistique et non pas d’un travail d’archivage. En effet, cette œuvre artistique bien qu’elle soit désignée par le titre « The African library » n’est pas une base de données, seulement la matérialisation d’une réflexion. Autrement dit, il ne s’agit ni d’une bibliothèque, ni d’une base de données mais bel et bien d’un concept artistique. De ce fait, l’installation ne fera l’objet d’aucune modification ni d’aucun ajout, car les pages blanches sont aussi significatives que les pièces de l’installation sur lesquelles des noms sont inscrits.

Pour finir, cette œuvre magnifique et mémorable pour l’élan coloré qui la compose, s’inscrit dans un projet international de l’artiste, qui comprend à ce jour quatre bibliothèques réalisée sur plusieurs années pour interroger la construction et l’écriture de l’histoire de trois continents et du thème particulier de la guerre. Il s’agit de The British Library (2014), aujourd’hui conservée dans la collection permanente du Tate Museum, The American Library (2018), appartenant à la Rennie Collection, de The African Library (2018), désormais intégrée à la collection de la Fondation H, et de The War Library (2024), présentée lors de l’exposition monographique de l’artiste à la Serpentine (Londres) en 2024.

Yinka Shonibare – Safiotra [Hybridités/Hybridities]

Du 11 avril 2025 au 28 février 2026

Fondation H – Antananarivo, Madagascar

Du mardi au dimanche de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h

Plus d’infos : fondation-h.com

Niry Ravoninahidraibe