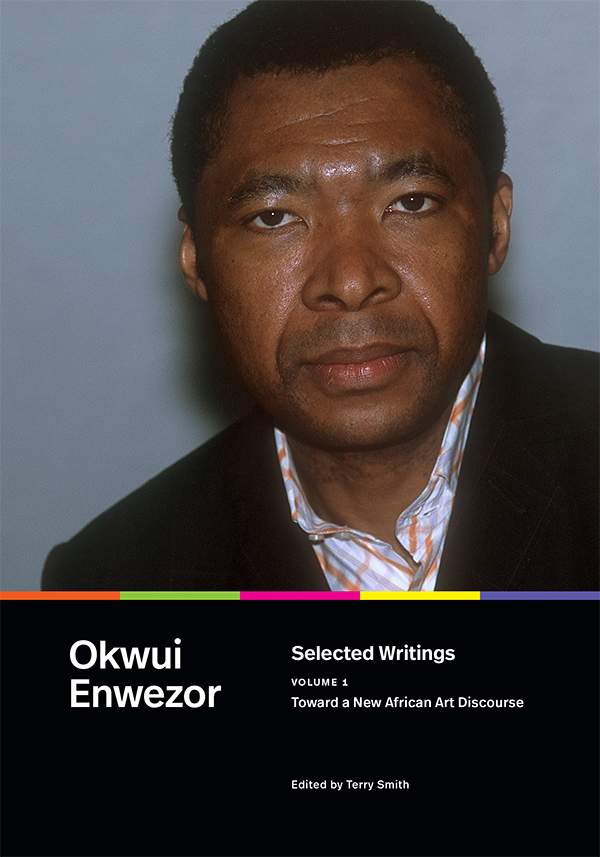

Le professeur émérite à l’Université de Pittsburgh et professeur invité à l’Institut Africain de l’Université des Etudes Mondiales de Sharjah, Andrew W. Mellon, a sorti un ouvrage Okwui Enwezor : Selected Writing et qui réunit une sélection de textes tirés de catalogues d’exposition, de revues d’art, d’entretiens avec des artistes, de critiques, de notes de commissariat, d’études historiques et de chapitres d’ouvrages signés Okwui Enwezor, l’un des chefs de file des brillants commissaires d’exposition apparus dans les années 1990 et qui ont contribué à définir les orientations de la compréhension de la dimension mondiale de l’art contemporain.

Dans un texte publié par ARTFORUM, Simon Njami, commissaire d’exposition indépendant, conférencier, critique d’art, essayiste qui a été notamment cofondateur et rédacteur en chef de la célèbre Revue Noire, revient sur le parcours d’Okwui Enwezor à l’occasion de la sortie de ce livre.

OKWUI ENWEZOR avait dix-neuf ans lorsqu’il quitta le Nigeria pour les États-Unis en 1982. Il étudia les sciences politiques, mais se considérait encore comme poète lorsqu’il obtint son diplôme en 1987 de ce qui est aujourd’hui l’Université de New Jersey City. Peu après, la chute du mur de Berlin marqua la fin de la Guerre froide. Jusque-là, certains pays d’Afrique et des Caraïbes, comme Cuba, avaient compté sur le soutien de leur grand-frère communiste. Dans les années qui suivirent, nous assistâmes à un changement qui allait bouleverser l’équilibre mondial précaire, dont nous ressentons encore les conséquences aujourd’hui.

À la même époque, un contre-discours émergeait, cherchant à remettre en cause l’hégémonie atlantiste sur l’historicisation de l’art non occidental. L’exposition controversée de Jean-Hubert Martin, « Magiciens de la terre », présentée en 1989 au Centre Pompidou et à la Grande Halle de la Villette, a déclenché une série de débats visant à réorganiser l’histoire de l’art monolithique à la lumière des discours émergents sur le postcolonialisme, l’authenticité et l’africanité. À New York, l’exposition de Susan Vogel, « Africa Explores: 20th Century African Art », présentée en 1991 au Center for African Art, a adopté une approche nourrie par le travail de terrain de l’historienne de l’art en tant qu’ethnographe. Nombre d’entre nous se souviennent encore des photographies de Seydou Keïta figurant dans le catalogue de l’exposition, légendées : « Photographe inconnu (Bamako, Mali) ».

Certains d’entre nous souhaitaient repenser ce monologue où l’Occident était à la fois juge et partie. Peu après avoir fondé la revue Revue Noire en 1991 à Paris avec Jean Loup Pivin, Pascal Martin Saint Léon et Bruno Tilliette, je me suis retrouvé, lors d’une conférence à Düsseldorf, à avoir une vive discussion sur scène avec le commissaire d’exposition Jan Hoet. Hoet affirmait qu’il n’y avait pas d’art contemporain en Afrique. (Cela ne l’a pas empêché d’inviter à sa Documenta en 1992 trois artistes dont il avait entendu parler dans Revue Noire.)

Photo : Chika Okeke-Agulu.

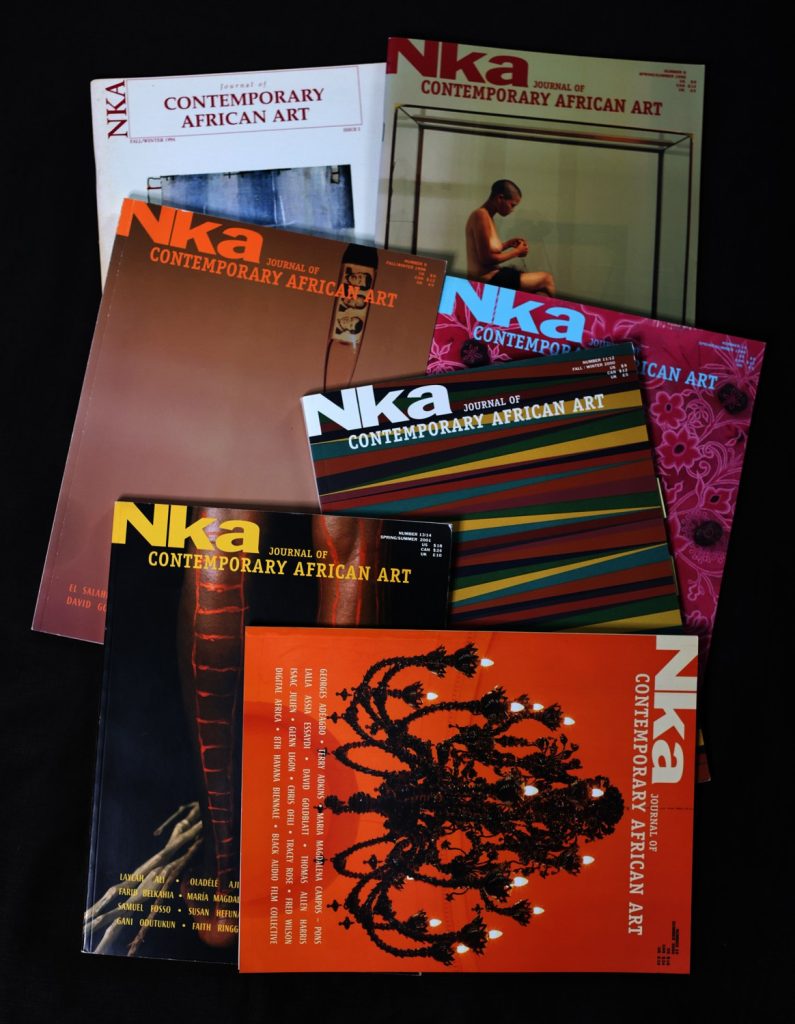

Tel était le contexte qui précéda la fondation par Okwui Enwezor de Nka : Journal of Contemporary African Art avec Salah Hassan et Chika Okeke-Agulu en 1994. Dès son premier éditorial dans Nka, Enwezor formulait son programme théorique. Il ne s’agissait pas tant de construire un discours africain (si tant est qu’il ait pu exister après la fin des mouvements décoloniaux et la montée du nationalisme africain dans les années 1950), mais de déconstruire les canons occidentaux et d’affirmer le droit à l’autodéfinition de l’intérieur.

Réédité sous le titre « Redessiner les frontières : vers un nouveau discours sur l’art africain », Enwezor a ici repoussé Vogel et la tradition de pensée qui considérait la création artistique africaine comme l’apanage des ethnologues : « La déclaration la plus étonnante dans ce sens de mémoire récente se trouve peut-être dans les premières lignes de l’introduction du catalogue de Susan Vogel à Africa Explores : 20th Century African Art ; ici, Vogel se réjouit sans gêne de dire à son public que « le contact avec l’Occident a été l’expérience déterminante – bien que certainement pas la seule influence – pour l’art africain dans l’art du 20e siècle. »

Édité par Terry Smith, l’ouvrage colossal en deux volumes Okwui Enwezor: Selected Writings — s’étendant sur 1 016 pages et publié en août dernier — rassemble la majorité des textes qu’Enwezor a écrits entre 1993 et 2019 pour des magazines et des revues (comme Nka, Frieze et Art Forum), ainsi que des essais sur des artistes pour des catalogues d’exposition et des anthologies. Dès les premiers écrits de ce recueil, il apparaît clairement que, pour Enwezor, commenter les urgences immédiates n’était pas le combat qui valait la peine d’être mené. Au contraire, par un processus rappelant l’ Abbau de Heidegger, il cherchait à déconstruire l’emprise monolithique du monde occidental sur les pratiques culturelles et artistiques de la fin du XXe et du début du XXIe siècle. Par nécessité, sa méthode devait se démarquer des définitions historiquement construites de l’altérité, dont l’application moderne remontait aux Lumières.

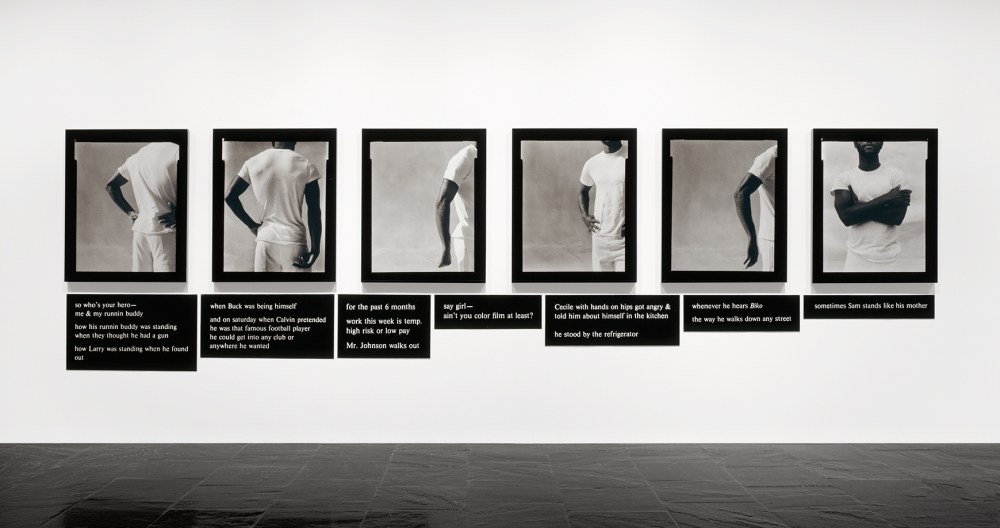

Six épreuves à la gélatine argentique, sept plaques de texte gravées, dimensions totales : 4′ 9 1⁄8″ × 23′ 2 3⁄4″.

Pour y parvenir, il ne s’est pas inscrit dans une temporalité épisodique, mais dans une analyse à long terme de la mondialisation, de l’altérité, de la postcolonialité, de l’État-nation et de l’histoire. Tels étaient les thèmes abordés dans ce que je considère comme sa déclaration d’intention pour sa première grande biennale, la deuxième Biennale de Johannesburg en 1997, « Trade Routes: History and Geography ». Le titre à lui seul nous place dans un espace de négociation : négociation avec les autres, avec soi-même, entre passé et présent. La tâche qu’Enwezor s’est assignée était de resituer les débats en cours en les replaçant dans leur contexte historique : ce que James Baldwin (citant Hébreux 11:1) appelait « la preuve des choses invisibles ».

Un jour, dans les années 80, autour d’un verre à Paris, Baldwin m’a confié que ce n’est qu’après avoir quitté Harlem qu’il a découvert qu’il a pris conscience de son identité noire. Dans le cas d’Enwezor, on pourrait dire que ce n’est qu’après son arrivée à New York qu’il a découvert qu’il était africain. Il y a une certaine parité ici quand on se souvient que le destin de l’Afrique, peut-être plus que celui de tout autre continent, s’est historiquement joué hors de son territoire. La négritude et la plupart des mouvements de décolonisation sont nés en Occident. Au début des années 90, il était clair que quelque chose se tramait à nouveau – cette fois, non seulement sur le plan politique, mais sur un terrain plus artistique : Revue Noire à Paris, Nka quelques années plus tard à New York. Et c’est de cet écart que s’est nourri le discours visant à remettre en question l’hégémonie occidentale. Pour Enwezor, cette distance était sans doute nécessaire pour pouvoir s’exprimer avec toute l’ampleur à laquelle il aspirait.

Dans les textes critiques et les essais curatoriaux reproduits ici, Enwezor a collaboré à plusieurs reprises avec des artistes engages, consciemment ou inconsciemment, dans une quête identitaire qui ne réduisait ni à leur apparence ni à la manière dont leur vie avait été historicisée. Dans ses portraits – de John Akomfrah, Jean-Michel Basquiat, Ellen Gallagher, Glenn Ligon, Lorna Simpson, Lynette Yiadom-Boakye et Nari Ward, pour n’en citer que quelques-uns –, Enwezor est revenu à plusieurs reprises sur l’idée de représentation comme transition d’un soi singulier vers un soi pluriel, devenu politique.

Il ne s’agissait pas tant de construire un discours africain (si une telle chose pouvait exister après la fin des mouvements décoloniaux et la montée du nationalisme africain dans les années 1950), mais de déconstruire les canons occidentaux et d’affirmer le droit à l’autodéfinition de l’intérieur.

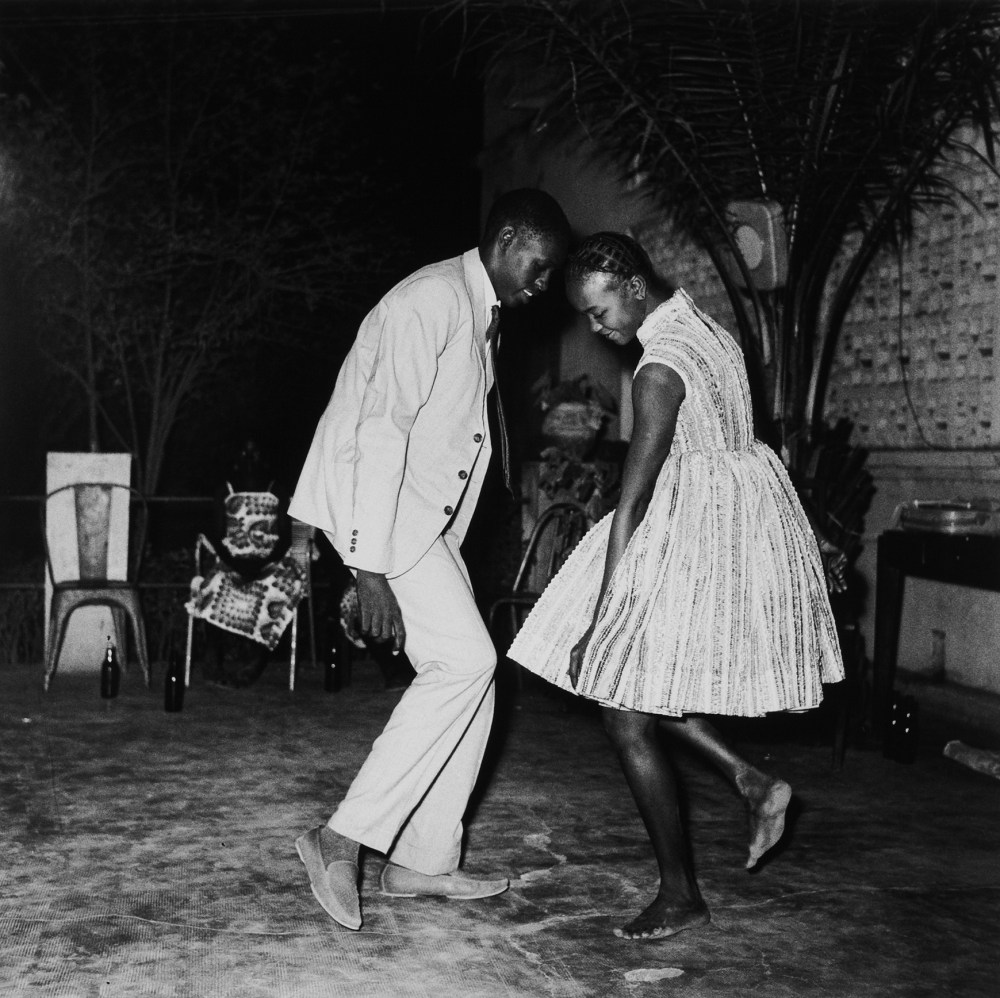

Alors qu’il travaillait sur sa première exposition muséale, « In/sight : African Photographers 1940 to the Present », au Solomon R. Guggenheim Museum de New York en 1996, Enwezor et moi nous sommes rencontrés dans les bureaux de la Revue Noire à Paris pour discuter du rôle de la photographie dans la bataille qui se déroulait alors. Pour nous deux, la photographie était au cœur de la représentation et détenait la clé de l’histoire des mythologies forgées. D’un côté, il y avait un monde qui s’était octroyé le droit de voir. De l’autre, il y avait un monde vu et réifié. L’avantage de la photographie, lorsqu’elle était pratiquée par des non-Occidentaux – dans notre cas, des Africains – résidait dans sa capacité à changer le paradigme de la représentation en représentant des personnes qui avaient choisi de se montrer telles qu’elles se voyaient et souhaitaient être vues, et non comme des objets.

Peu de temps auparavant, Enwezor avait écrit pour Third Text une critique acerbe de l’exposition « The Black Male » de Thelma Golden, présentée au Whitney Museum of American Art de New York en 1994-1995. Il y condamnait le « voyeurisme gênant » de l’exposition, qui objectifie, fétichise et marginalise le corps en le réduisant à un simple objet de spectacle. Enwezor avouait, ironiquement, qu’il s’était initialement intéressé à l’exposition parce qu’il se sentait l’un des sujets étudiés : « En tant que l’un des spécimens étudiés, j’étais à la fois enthousiaste et nerveux. » Il soulignait le « zèle ethnographique aveugle » de Golden.

« Et tandis que nous attendons que Black Male… se révèle, le spectateur est profondément préoccupé par l’origine des images que l’exposition nous offre et par le poids excessif qu’elles imposent. Le recours constant de Golden à des stratégies de production essentiellement postmodernes, dilue, voire denature, la complexité du sujet. »

Il a dénoncé la quête de Robert Mapplethorpe pour « la virilité puissante et authentique… des hommes homosexuels noirs ». Pourtant, il a trouvé de nombreux points positifs dans Gestures/Reenactments (1985) de Simpson et sa « représentation complexe de la masculinité comme un espace indéterminé et instable ; comme un indice de significations changeantes ».

Tirage à la gélatine argentique, 36 3⁄8 × 38″.

Enwezor considérait la photographie comme un lieu central où ce spectacle racialisé émergeait – et par lequel il pouvait être déconstruit. Le fameux cogito, le revendiquant cartésien du « Je suis », élargissait le champ d’investigation et de déconstruction en affirmant un soi aux préconceptions : Le tournant dans l’œuvre de Simpson réside précisément dans le fait que, pour sa génération, la recherche photographique s’est principalement concentrée sur le cogito, et ce n’est pas nécessairement la quête de connaissance de soi ni l’autobiographie qui ont motivé ce changement. Des enjeux plus vastes étaient en jeu : un corps social tout entier et ses pathologies. Nommons cela : le spectacle du soi racial et du corps genré.

Pour Enwezor, l’œuvre de Simpson témoigne d’un passage de la représentation à l’historicité, au cours duquel un individu devient la métaphore d’un groupe qui dépasse la somme de ses parties. À travers une œuvre comme Gestures/Reenactments, ce soi devient un « nous » : un sujet pluriel, historique, politique et social, dans le contexte d’un monde occidental agressif. L’artiste doit donc se confronter, qu’il le veuille ou non, à son rôle de traducteur ou de porte-parole. « La rupture de Simpson avec le réalisme documentaire », écrit-il, « s’est produite au moment précis de la conscience historique où les certitudes du système monolithique et hégémonique de domination économique et politique de la culture occidentale ont connu une révolte ouverte. »

Enwezor s’intéressera donc à la société américaine et ses mécanismes. Même s’il prit soin de distinguer le pays du continent, il écrivit, une fois de plus en référence à Simpson : « Ma curiosité quant aux origines et aux usages littéraires de cette présence africaniste, à la fois observée et construite avec soin, s’est transformée en une étude informelle de ce que j’appelle l’africanisme américain. Il s’agit d’une investigation sur la manière dont une présence ou une figure non blanche, de type africain (ou africaniste), s’est construite aux États-Unis, et sur les usages imaginaires de cette présence fabriquée. J’emploie le terme « africanisme » non pas pour évoquer le vaste corpus de connaissances sur l’Afrique auquel le philosophe Valentin-Yves Mudimbe fait référence, ni pour évoquer la diversité et la complexité des populations africaines et de leurs descendants ayant peuplé ce pays. Je l’utilise plutôt pour désigner la négritude, au sens propre comme au sens figuré, que les peuples africains en sont venu à signifier, ainsi que l’ensemble des points de vue, hypothèses, interprétations et erreurs d’interprétation qui accompagnent la connaissance eurocentrique de ces peuples. »

Si « In/sight » traitait d’identité et de représentation, le débat s’est amplifié dans « Snap Judgments : New Positions in Contemporary African Photography », présentée à l’International Center of Photography de New York en 2006. « Pour commencer », écrivait-il dans l’essai introductif de l’exposition, « il est nécessaire que le lecteur se confronte à l’idée même de l’Afrique en tant que substance. » Il reconnaissait le travail des « africanistes et des universitaires africains qui ont condamné les représentations exécrables que les médias déploient pour réduire un territoire dix fois plus vaste que l’Europe à un véritable inconnu. » Quant aux artistes et aux intellectuels, « il leur incombe de créer un environnement différent pour un discours raisonnable sur l’Afrique et, par ce biais, de remettre en question les représentations erronées et préjudiciables qui caractérisent l’œuvre de penseurs et d’écrivains comme Hegel, Naipaul, Joseph Conrad, H. Rider Haggard et bien d’autres. » Il est cependant intéressant de noter qu’à part « Trade Routes », Enwezor n’a mené aucun projet d’envergure sur le continent. Il pensait peut-être que, puisque ce n’était pas en Afrique, mais à l’extérieur, que toutes les idées fausses se forgeaient, le champ de bataille devait également se dérouler hors du continent. L’Afrique et les Africains pouvaient ainsi continuer à s’attaquer à leurs problèmes intérieurs.

Seize costumes en coton imprimé wax hollandais, kanga, fermetures éclair. Vue d’une activation publique, Johannesburg, 1997. Deuxième Biennale de Johannesburg. Photo : Lucy Orta. © Artists Rights Society (ARS), New York/ADAGP, Paris.

Mais revenons un instant à 1997. « Trade Routes » n’était pas, contrairement à ce que certains pourraient encore penser, une exposition d’artistes africains, mais plutôt une tentative d’inscrire l’Afrique dans une sphère plus globale où se posent encore des questions géographiques non résolues : « L’Afrique n’étant pas une nation, du moins pas à mon sens, que désignons-nous exactement par “africain” lorsque nous invoquons cet espace complexe ? » Cette exposition n’aurait pu voir le jour sans la libération de Nelson Mandela et la levée du dernier obstacle – l’apartheid – qui empêchait l’émancipation du continent africain. Dans l’essai curatorial de l’exposition, « Travel Notes », Enwezor revient sur le concept d’histoire, qui, comme il l’a affirmé à maintes reprises, est le seul moyen de faire une lecture cohérente du présent. Assurément, l’Afrique du Sud où se déroulait la biennale était un pays en pleine transformation et en proie au doute. Mais à cette époque, personne ne connaissait l’issue de ce long chemin vers la création d’une nouvelle nation qui serait tout sauf un arc-en-ciel. Et afin de ne pas exclure l’Afrique du Sud d’un contexte plus large, Enwezor a énuméré les différentes formes de nationalisme et de xénophobie dont il a été témoin en Europe. La biennale visait à « susciter des discussions pointues autour de ces questions » et à « privilégier les œuvres et les artistes qui abordent, explicitement et conceptuellement, de nouvelles lectures et interprétations de la citoyenneté et de la nationalité, des nations et du nationalisme, de l’exil, de l’immigration, de la technologie, de la ville, de l’indétermination, de l’hybridité, tout en explorant les tensions entre le local et le global ». Cette confrontation entre le local et le global, en des termes qui font écho à la pensée d’Homi K. Bhabha, était au cœur de la biennale – et resta longtemps l’obstacle à toute évolution significative des relations qui régissaient le monde.

Si son souci était de dénoncer l’hégémonie d’un mode de pensée monolithique (occidental), c’est avec « Trade Routes » et « The Short Century » (2001-2002) que cette volonté s’affirma avec la plus grande vigueur. L’ambition de cette dernière exposition était clairement exprimée dans la préface du catalogue : « Explorer et d’élaborer les paradigmes et les idées critiques liés aux concepts de modernité, aux formations politiques et idéologiques des luttes d’indépendance et de libération, à leur impact sur la production de la conscience de soi, aux nouveaux modèles d’expression culturelle, aux dialogues avec les processus de modernisation et à ce qui se trouve au cœur même de la modernité, à partir des ruines du colonialisme. »

Le propos est assez clair : il s’agissait d’une tentative d’élaborer une histoire de l’Afrique « moderne » écrite par des Africains.

Tout cela justifie une réflexion plus approfondie sur la notion de mondialisation explorée par Enwezor dans « Méga-expositions : les antinomies d’une forme globale transnationale », écrit en 2003-2004. Le context de cette publication est significatif: Il venait de terminer son mandat de directeur artistique de la Documenta et était bien placé pour proposer une réflexion éclairée sur le sujet. L’épigraphe de l’essai, signée Walter Benjamin, nous incite à questionner l’avènement d’un monde de l’art qui atteindrait son équilibre grâce au pouvoir magique des grandes expositions : « Les expositions universelles glorifient la valeur d’échange de la marchandise. Elles créent un cadre dans lequel sa valeur d’usage passe au second plan. Elles ouvrent une fantasmagorie dans laquelle on pénètre pour se distraire. L’industrie du divertissement facilite ce processus en élevant l’individu au rang de marchandise. »

Je pensais que la bataille devait se livrer en Afrique, tandis qu’Enwezor était convaincu que le champ de bataille se situait en Occident. Nous étions d’accord sur la nécessité de changer le paradigme selon lequel l’altérité était envisagée dans les lieux que nous considérons comme nos foyers.

Malgré le langage convaincant, quelque chose cloche : c’est l’anachronisme flagrand de cette citation. Benjamin est mort en 1940, à une époque où existaient seulement la Biennale de Venise et la Carnegie International (exclusivement occidentales à leur création) existaient encore. Le Projet des Arcades était une réflexion sur Paris. Les expositions universelles auxquelles Benjamin fait référence n’avaient pas d’objectifs principalement artistiques, mais politiques et mercantilistes. Il ne s’agissait pas d’expositions à proprement parler, mais de foires où l’individu (non européen) était de fait élevé (ou dégradé) au rang de marchandise. Enwezor jouait-il dès le départ sur un malentendu ?

En lisant cet essai aujourd’hui, on perçoit un parallèle entre ces grandes démonstrations de pouvoir et nos biennales actuelles. La prolifération de ces événements qui se veulent mondiaux – c’est-à-dire inclusifs – est-elle productive ou non ? Et parmi toutes ces biennales, lesquelles concrétisent véritablement ce mythique « village global » dont certains ont rêvé ? Enwezor avait toujours souhaité que les biennales soient des plateformes pour de véritables diversités. Quand on critiquait les méga-expositions, il adoptait une attitude conciliante, même si je crois qu’au fond, il n’était pas optimiste : « Avec quelle nostalgie nous nous remémorons aujourd’hui cette époque faste, surtout à la lumière de la doctrine émergente de l’hyperpuissance américaine. Il était au moins possible, par le passé, de mener un débat constructif (désormais perçu comme une simple illusion) sur les mérites et les inconvénients de la mondialisation – et de tels débats pouvaient encore se poursuivre sporadiquement dans des espaces privés. Mais nous sommes aujourd’hui confrontés à une nouvelle menace : le retour du pouvoir institutionnel comme force autoritaire des récits contemporains de l’histoire, de l’art, de la culture et des idées. »

Faut-il y voir de la nostalgie ou une ironie mordante ? Les choses deviennent plus claires lorsqu’Enwezor aborde la fonction concrète et spécifique des grands événements artistiques contemporains : « Je m’intéresse à la mesure dans laquelle le désir de créer de tels espaces d’exposition est motivé par une réaction aux événements historiques traumatisants et aux ruptures engendrées par la dissolution d’un ordre ancien. La Documenta et, plus récemment, la Biennale de Gwangju en Corée du Sud et la Biennale de Johannesburg illustrent parfaitement ce type d’institutions. Leur fondation reflète fidèlement les transitions politiques et sociales des pays qui les accueillent. »

Pour ma part, je distinguerais les espaces de résistance (Cuba, Dakar) des espaces hégémoniques de Kassel ou de Venise. Le risque de marchandisation – toujours présent lorsque les États-nations apportent leur soutien – est bien plus réel dans ces derniers que dans les lieux où le prétendu monde de l’art daigne se tenir à l’écart. Je partage donc l’avis d’Enwezor lorsqu’il affirmait : « L’écart entre le spectacle et le carnavalesque est l’espace… où certaines pratiques d’exposition, en tant que modèles de résistance contre la profonde dépersonnalisation et l’acculturation du capitalisme mondial, reprennent une nouvelle logique de diffusion et de réception de la culture visuelle contemporaine. »

Premier plan : œuvres d’Huma Bhabha, 2015. Arrière-plan : Emily Kame Kngwarreye, Earth’s Creation , 1994.

Tiré de la 56e Biennale de Venise. Photo : Alessandra Chemollo.

Seul l’avenir nous dira si les essais réunis dans ces volumes relèvent du circonstanciel ou d’une démarche programmatique. La résonance de ces textes entre eux tient à l’influence qu’ils ont eue sur le discours et les projets artistiques qui se sont développés au cours des années suivantes. Le dernier texte du recueil a été écrit alors qu’Enwezor était atteint d’un cancer, peu avant sa mort le 19 mars 2019. Dans Grief and Grievance, Enwezor écrit : « La cristallisation du deuil des Noirs face à une injustice blanche orchestrée politiquement constitue le point central de cette exposition. Celle-ci se consacre à l’examen des modes de représentation à travers différents mediums, où les artistes ont abordé les concepts de deuil, de commémoration et de perte comme une réponse directe à l’urgence nationale que représente le deuil des Noirs. Avec la banalisation du nationalisme blanc par les médias, ces dernières années ont clairement mis en évidence l’urgence d’évaluer le rôle joué par les artistes, à travers leurs œuvres d’art, pour mettre en lumière les profondes souffrances du corps politique américain. »

Ces lignes, écrites durant le premier mandat de Trump, résonnent aujourd’hui avec une telle force qu’on pourrait croire qu’elles ont été écrites il y a seulement quelques semaines.

J’ai vécu ces écrits comme un voyage dans le temps. « Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent connaître », comme le chantait Charles Aznavour. Je me suis replongé dans les débats et les discussions que nous avions eus dans les années 90. Nous voulions changer le monde. Qui, sans avoir vécu l’effervescence des années 90, aurait pu véritablement saisir d’où nous venions ? Je pensais que la bataille devait se livrer en Afrique, tandis qu’Enwezor était convaincu que le champ de bataille était en Occident. Nous étions d’accord sur la nécessité de changer le paradigme selon lequel l’altérité était perçue dans les lieux que nous considérions comme nos foyers. Le livre témoigne de son optimisme, de sa volonté de se battre et de son énergie juvénile. Derrière l’écriture, il y avait un homme, toujours pressé, toujours occupé par une multitude d’idées et de projets, comme s’il savait que le temps lui était compté et qu’il n’aurait pas assez de temps. En reprenant cette conversation, j’étais hanté par les souvenirs brûlants d’autres personnes, comme mon cher Koyo Kouoh, dont la vie a été interrompue trop tôt.

On perçoit indéniablement une dimension autobiographique dans ces textes. Dans la pensée d’Enwezor, comme dans l’ouvrage de Paul Robeson de 1958, Here I Stand, c’est l’autobiographie qui s’oppose aux préjugés et aux deformations de la réalité – et au cœur même de l’autobiographie se trouve l’acte d’ écrire. Ce soupçon est sans doute justifié par le fait qu’Enwezor n’était pas un historien de l’art, mais un poète. C’est ainsi qu’il s’est présenté à moi ; or, au-delà de cette affirmation, déclaration annonce aussi le style d’écriture qu’il a adopté, plus proche de Charles Baudelaire et de Guillaume Apollinaire que du positivisme autoréférentiel de l’histoire de l’art.

Photo : documenta archiv/Ryszard Kasiewicz.

Choisir d’être poète, c’est revendiquer une certaine liberté de ton, une subjectivité sans laquelle ce que l’on dit pourrait être confondu avec les mots d’autrui. De ce fait, le cadre analytique qu’il a utilisé s’applique également à lui-même en tant qu’écrivain. Si Baudelaire et Apollinaire (ainsi qu’Antonin Artaud, auteur d’un texte précoce et singulier sur Van Gogh) ont renouvelé la manière d’écrire sur l’art, c’est parce qu’ils ne se considéraient pas comme extérieurs à l’objet de leurs analyses. En tant qu’écrivains, ils se posaient les mêmes questions que les artistes qu’ils étudiaient : des artistes qui étaient, en réalité, des miroirs déformants d’eux-mêmes. C’est en ce sens que les différents textes présentés ici entrent en résonance. À l’instar d’une variation musicale, où un thème subit une modification qui le rend plus ou moins reconnaissable au gré des changements de mélodie, d’harmonie ou de rythme, la pensée d’Enwezor apparaît ici comme une série de variations d’idées qui se combinent à des degrés divers jusqu’à ce que le thème initial devienne presque méconnaissable. Ce thème, en fin de compte, c’est lui-même.

Okwui Enwezor : Selected Writing

Edité par la Duke University Pres, avec le soutien de Sharjah Art Foundation et de l’Africa Institute

1016 pages.