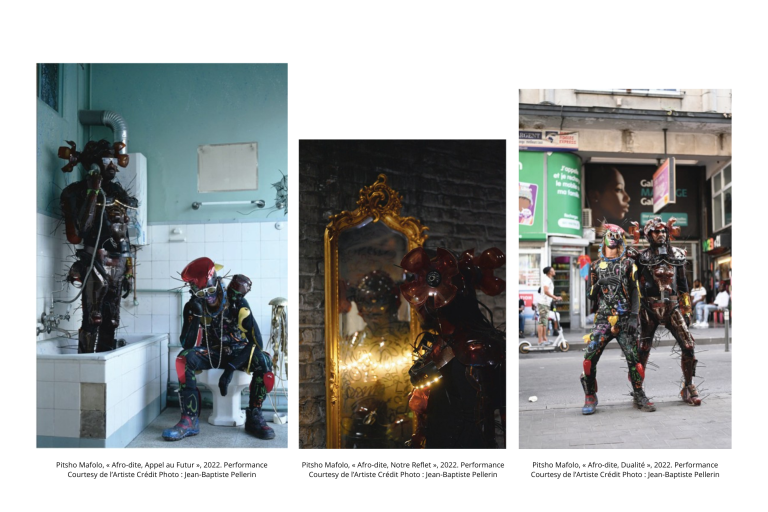

Tout juste lauréate de la troisième édition de la Villa Swagatam, une intiative de l’Institut français en Inde qui s’appuie sur un réseau de partenaires à travers tout le pays, de Jaipur à Chennai, l’Artiste Franco-Algérienne Dalila Dalléas Bouzar est la dernière participante à notre série Coup de Coeur pour le compte de la saison artistique 2024-2025.

Née à Oran en 1974 et vivant et travaillant à Bordeaux, elle aborde dans ses œuvres la mémoire individuelle et collective liée notamment à l’histoire de l’Algérie. Mais pas que, car si au depart, son travail était exclusivement consacrée à la peinture, sa pratique s’est, au fur et à mesure, élargie à la broderie et à la performance pour, de manière forte et puissante, dénoncer les injustices subies par les personnes invisibilisées dans leurs chairs à nu meurtries, en France, en Algérie, à Gaza …, et surtout interroger le rapport de pouvoir qui se joue à travers l’histoire de la représentation.

Elle est notre Coup de Cœur.

Photo : Issam Zejly / SUPRÊME Communication

Asakan : Pour commencer notre entretien, pouvez –vous vous présenter ?

L’Artiste : Je m’appelle Dalila Dalléas Bouzar et je suis artiste plasticienne. Je fais de la peinture, de la performance et de la broderie.

Je suis née en Algérie, à Oran, en 1974, je suis arrivée en France en 1975 et j’ai grandi dans le 18ème arrondissement de Paris.

Asakan : Quelle définition faites-vous de l’art ? Comment percevez-vous l’art contemporain ?

L’Artiste : L’art, c’est ce que j’ai vu dansles musées de Paris (Musée du Louvre, Musée d’Orsay, Musée Guimet, Musée Picasso…) et dans les livres sur l’histoire de l’art que j’ai pu regarder quand j’étais assez jeune. C’était ce qu’avaient fait des artistes dans le but de raconter l’histoire des religions, de représenter des êtres fantastiques (l’art indien) ou celui qui parle des temps préhistoriques (l’art rupestre).

Aujourd’hui, avec la maturité, je dirai que l’art est une capacité intellectuelle et physique de l’être humain à créer des mondes, à s’augmenter, à projeter une vision de lui-même et du monde. Il nous permet de penser des formes, des lignes, des mondes de la même manière qu’une performance ou un rituel a un impact sur la réalité.

Par contre, définir l’art contemporain est un peu difficile. Quand je suis rentrée à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris dans les années 97-98, pour moi l’art contemporain je n’y comprenais absolument rien. C’était comme de rentrer dans un hôpital psychiatrique, j’étais bleue, je m’ennuyais, j’étais négativement étonnée. Avec le temps, j’ai compris que l’art contemporain est très politique, c’est-à-dire qu’elle est une émanation directe du politique. Il est façonné par les institutions, un dogme et une idéologie forts. C’est un peu un partenaire de la domination politique, économique et militaire, tel un soft power sur le monde. Après, je trouve que si on sort de cette vision politique, on voit quand même dans l’art contemporain des milliers d’artistes et de talents qui émergent au jour le jour et qui s’affranchissent de ces injonctions politiques. Et donc, qui participent à un art libre.

Asakan : Quand avez-vous su que vous consacriez votre vie à l’art ?

L’Artiste : Oui, c’était à un moment très précis puisque j’avais d’abord fait des études de biologie à l’Université de Paris 6. Des études où je m’ennuyais, où j’étais peu présente. Et puis, j’ai eu l’opportunité de faire un workshop à Berlin en 1995 avec plein de jeunes de toute l’Europe. Une expérience hyper riche et stimulante de voyager jusqu’à la capitale allemande et de découvrir cette ville incroyable.

Ce workshop a été organisé dans la forêt de Wannsee, dans le Sud de Berlin et dans la Villa Marlier qui était la fameuse villa où a lieu la conférence de Wannsee où les Nazis ont pris la décision de la solution finale. C’était donc une manière pour les Allemands d’exorciser ce lieu en invitant des jeunes à se l’approprier. On y faisait que de la peinture et de sculpture toute la journée.

J’ai participé deux fois à ce workshop. Si, pour la première fois, j’ai fait de la sculpture, c’est quand, pour la deuxième fois, je me suis mise à la peinture que s’est imposée à moi l’idée que j’étais faite pour ça, que c’est dans la peinture que je voulais m’engager totalement. Bien évidemment, depuis que j’étais enfant, je faisais du dessin. Mais je n’ai jamais considéré le dessin comme une forme d’art. Pour moi, c’était semblable à la bande dessinée, aux dessins animés qui, à ce moment-là, n’étaient pas acceptés comme de l’art.

Asakan : En tant qu’artiste, comment décririez-vous votre art ? Comment êtes-vous parvenue à la finalisation de votre empreinte ?

L’Artiste : C’est un art non conceptuel. Autrement dit, mon processus dans la manière dont je vais faire advenir une œuvre d’art n’est pas dans une réflexion intellectuelle. Je suis dans un art sensible, esthétique où la forme, la couleur, la ligne, les compositions vont d’abord compter et guider ma façon de faire de l’art. J’ai un rapport aux couleurs qui est très personnel. Ainsi, je vais côtoyer certaines couleurs un peu comme un réalisateur qui fait toujours jouer les mêmes acteurs dans ses films. A force, il va les connaître et il s’est comment mieux les faire jouer. Je vais donc être dans une forme d’art qui est plus lié à la répétition et une forme d’obsession pour les mêmes couleurs, les mêmes compositions, les mêmes figures. On peut d’ailleurs qualifier aussi mon art de figuratif en ce qui concerne la peinture et la broderie.

En performance, ce sont des rituels que je vais inventer et qui dialoguent directement avec mes peintures. Il y a un rapport au corps qui est très fort dans la réflexion à ce qu’est le corps et la libération du corps par le pouvoir du corps.

Concernant la finalisation de mon empreinte, je dirai logiquement que c’est par des années de travail, de réflexion, de questionnements et de réactions. Car, en France, en étant d’origine nord-africaine, on n’est forcément concerné par des injonctions auxquelles on réagit en quelque sorte. Et puis, il y a une part de résistance par rapport à là où on veut nous amener ou à la place où on veut nous cantonner et que nous ne voulons pas.

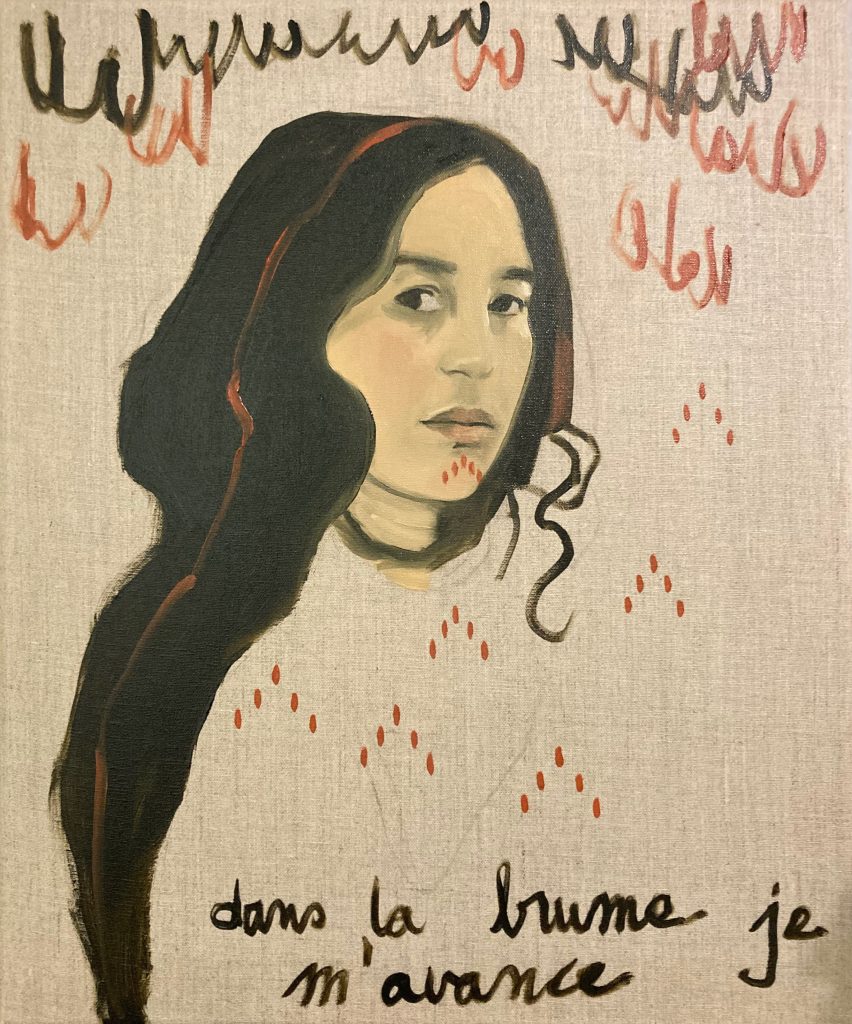

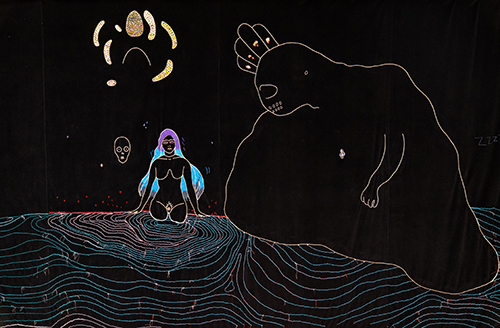

© Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

© Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

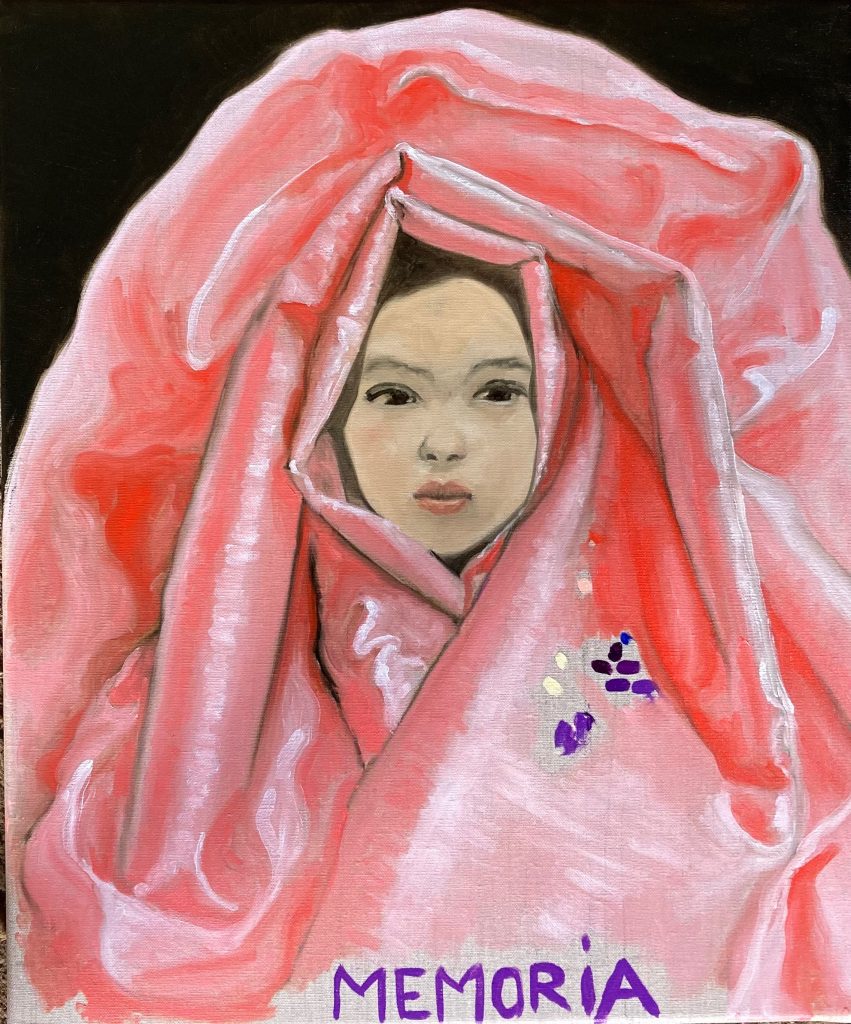

© Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

Photo : Grégory Copitet © Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

Asakan : Quelles sont vos inspirations artistiques, vos influences ? Les thèmes et émotions que vous essayez de transcrire dans vos œuvres ?

L’Artiste : D’abord, l’art classique : la peinture française, la peinture et la sculpture italienne de la renaissance. Ensuite, beaucoup d’art populaire comme la bande dessinée, le dessin animé, la science-fiction. Je m’inspire également des artistes du 20e siècle et de ceux de notre temps qui sont trop nombreux pour être cités.

Parlant thèmes et comme je le disais, je suis plutôt dans la répétition d’une certaine figure comme si je voulais le plus possible m’approcher de quelque chose et pour s’approcher de cette chose, il faut tourner autour et le répéter sans cesse. Dans mon travail, j’ai notamment une forme d’obsession pour la chair et donc un rapport au corps. Qu’est-ce qu’on entend par la chair ? Et puis, la couleur de la chair ? Au corps, à l’intérieur du corps, mais aussi à son extérieur ? Pour tenter d’y répondre, j’utilise toutes les couleurs allant du rose aux terreuses à travers des portraits et des autoportraits. Car, pour moi, le visage est un marqueur d’identité de cette chair.

Je ne cherche donc pas vraiment à retranscrire une émotion. C’est plutôt le contexte autour de la chair, comment on représente aujourd’hui une figure noire ou racisée dans le contexte de la domination. Ça m’intéresse beaucoup de me positionner politiquement, historiquement parce que je trouve qu’un artiste peut prendre cette responsabilité.

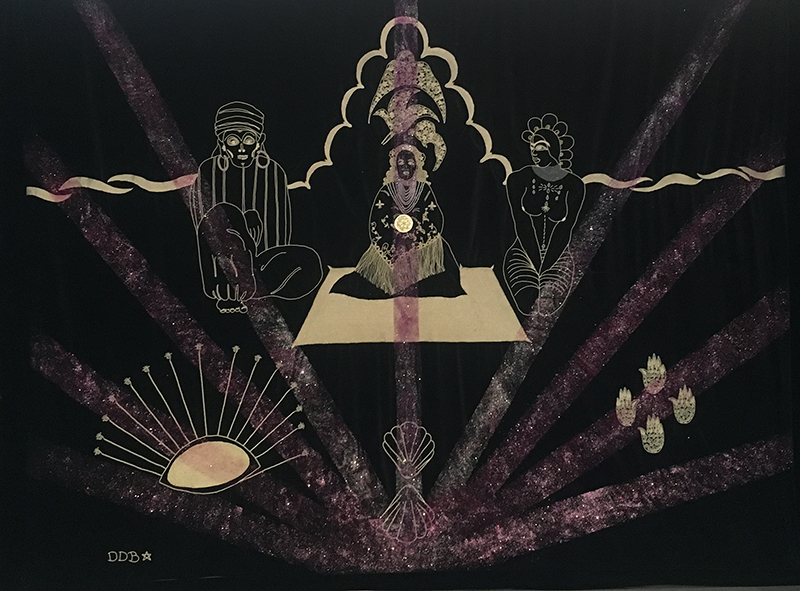

© Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

Tapisserie brodée sur velours (fil doré, or 18 carat, perles de cultures, pierres semi-précieuses), 400 x 300 cm

© Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

Tapisserie brodée sur velours (fil doré, or 18 carat, perles de cultures, pierres semi-précieuse, fil coton, coquillages), 3 000 x 300 cm

Photo : Antoine Aphesbero © Dalila Daléas Bouzar © ADAGP Courtesy de l’Artiste

Asakan : Quel est le regard porté sur votre travail par le public ? Par le milieu artistique ?

L’Artiste : C’est très difficile à dire, y compris même dans le monde de l’art parce que c’est un milieu opaque, dans l’imposture et le politiquement correct. Evidemment, les indices sont si on n’est montré ou pas dans les institutions, si on écrit sur nous ou pas dans la presse. Cependant un travail peut être gênant et des artistes peuvent être écartés à cause de leurs œuvres. Donc, ce n’est du jugement sur le travail de l’artiste qu’il s’agit mais sur l’opportunité que représente cet artiste pour le milieu de l’art. Car ce milieu fait aussi partie du système capitaliste et par conséquent, c’est un milieu qui va exploiter les artistes. D’où ce n’est pas vraiment objectif ce qu’on peut percevoir du regard.

Ma peinture, je pense que ce n’est pas facile à aborder et à positionner. Or, comme le monde de l’art fonctionne un peu comme le branding de marques, mon travail peut prêter à confusion, mais peut-être que je me trompe…

Après dans le marché de l’art, c’est encore différent. Il y a des artistes qui sont très bien achetés, d’autres beaucoup moins. Je suis une artiste qui a choisi de vendre peu, même si cela peut altérer l’idée de comment je suis perçue ou la confiance que les gens accordent à mon travail. Ce n’est pas une confiance esthétique, c’est une confiance capitaliste c’est-à-dire la confiance que notre travail peut être exploité ou pas, ramener de l’argent ou pas.

Asakan : Quels conseils aimeriez-vous transmettre à d’autres jeunes désireux de se lancer dans l’art?

L’Artiste : Là, c’est super difficile aussi comme question car, comme on dit souvent, les conseilleurs ne sont pas les payeurs (rires). Je trouve que c’est de la responsabilité de chacun de savoir ce qu’il veut faire de sa vie, de quels risques il est prêt à prendre. Si on vient d’une famille aisée qui peut soutenir un jeune pendant de nombreuses années sans le mettre en danger économiquement, il faut foncer.

Mais, quand comme moi, on vient d’un milieu populaire pauvre sans soutien familial, sans même que les parents comprennent ce qu’on fait, il y a un risque réel de faire de l’art. Cela signifie vivre dans une certaine précarité. Evidemment, la précarité n’a pas la même connotation selon que l’on se trouve dans un pays riche comme la France qu’au Sénégal ou en Algérie ; bien qu’en Algérie ou au Sénégal, il y a une solidarité familiale que les jeunes ont et qu’ils ne vont pas avoir forcément en France.

Maintenant, si un jeune a un appel, une vocation pour l’art, il n’a pas d’autre choix, ça s’impose à lui. Il doit connaître les règles du monde de l’art, se fixer un objectif, travailler, réseauter, faire des expositions et peut être déménagé. En effet, en fonction de là où on n’est sur terre, ça ne va pas se passer de la même manière. Par exemple, à New York il y a plus d’opportunités qu’à Paris ou Bamako.

Merci beaucoup pour votre travail.

Pour plus d’informations sur le travail de Dalila Dalléas Bouzar,

La Rédaction.